Cuando la esclavitud se extendió por el mundo, la malaria o paludismo, una enfermedad endémica de África, se transformó en pandemia.

Según la leyenda, el primer europeo en curarse de la malaria fue la condesa de Chinchón, esposa del virrey español en Perú. Incapaz de contener las oleadas cada vez más fuertes de fiebre que no cesaban con los remedios habituales (sangrías), el médico de la corte le administró en 1638 una pócima elaborada con la corteza de un árbol que crecía en las laderas orientales de las montañas andinas. Mano de santo.

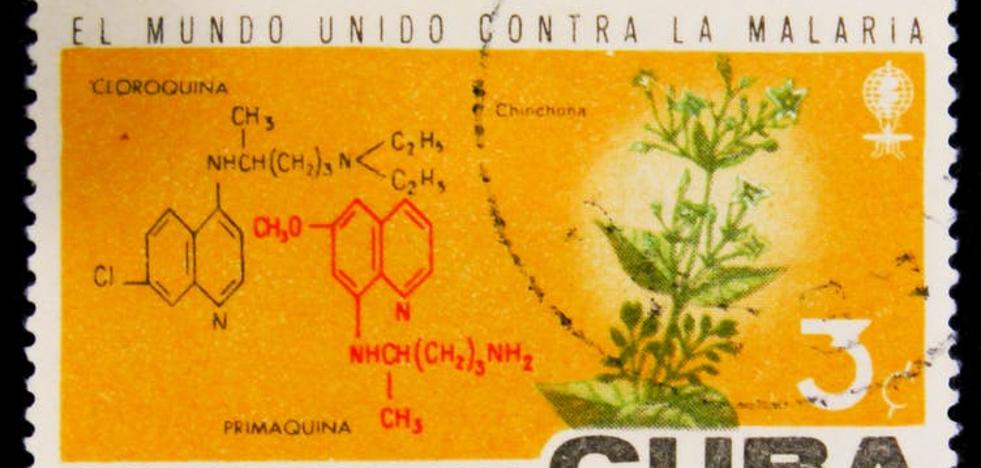

El árbol era Cinchona officinalis, una de las varias especies de Cinchona utilizadas para la producción de quinina, un vocablo de uso universal derivado de quina-quina (medicina de medicinas) que los indígenas peruanos le daban a la corteza usada para amortiguar las llamadas «tembladeras». La corteza de quinina contiene diversos alcaloides, cuatro de los cuales reputados antipalúdicos, que, si bien no acaban con la enfermedad, palían sus efectos febriles.

La cloroquina

Hace unos días, el epidemiólogo Vicente Soriano escribía sobre los «antivirales más prometedores frente a la COVID-19», entre los que incluía la cloroquina (CQ), una droga sintética que sustituyó a mediados del siglo pasado a la quinina como medicamento contra la malaria. Una y otra son miembros de la misma familia de las quinolinas porque comparten las mismas estructuras químicas.

En 1934 la alemana Bayer desarrolló la cloroquina por primera vez. Considerada al principio demasiado tóxica para uso humano, la molécula fue ignorada durante una década. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas americanas comenzaron a operar en los trópicos, el Gobierno estadounidense financió una serie de ensayos clínicos que demostraron más allá de toda duda el uso médico del fármaco.

En 1947 se autorizó su uso en el tratamiento profiláctico, que no terapéutico, de la malaria, como se usaría también su derivada menos tóxica,